Alejandra Bastidas (Barquisimeto, 22 años) fue la mejor de su clase cuando se graduó del colegio en Colombia. Pero ni sus buenas notas ni ser despreocupada y conversadora la salvaron de algunas miradas recelosas ni de comentarios xenófobos. “Le caía mal a la gente porque era muy nerd. También les molestaba que a una venezolana le fuera bien”, cuenta por teléfono, luego de salir de clases de la Universidad de Antioquia, una de las mejores universidades del país, donde cursa sexto semestre de Ingeniería de Alimentos. “Mi mamá tuvo que escuchar cómo los otros padres decían que cómo una veneca podía tener tan buenas calificaciones”, recuerda.

Por Ana Puentes / elpais.com

Bastidas es una de los cientos de miles de venezolanos que ha recibido el sistema educativo colombiano desde 2015, cuando se intensificó la crisis en la vecina Venezuela. Actualmente, hay más de 2,8 millones de venezolanos en Colombia y, a julio de 2024, 604.000 alumnos nacidos en ese país estaban matriculados en colegios colombianos, la mayoría en instituciones públicas (84%) y en primaria (57%), de acuerdo con datos del reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana. En Colombia cualquier niño de Venezuela, sin importar su situación migratoria, puede matricularse; de hecho, ese trámite activa el proceso para solicitar al permiso por protección temporal (PPT), que hace posible permanecer en el país de forma regular.

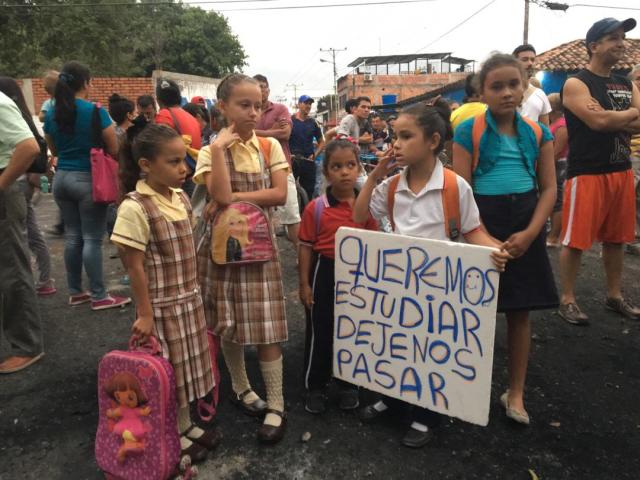

Pese a ese marco legal favorable a los menores, y a los protocolos del Ministerio de Educación que van en el mismo sentido, los niños aún enfrentan barreras. Así lo alertan dos recientes investigaciones, la del LEE y otra de las universidades del Rosario y de Toronto (Canadá), que se concentró en lo que ocurre en Bogotá, La Guajira y Cúcuta, los territorios con mayor número de migrantes. Ambos estudios ponen la lupa sobre las deudas del país en la inclusión estructural, la que brinda el acceso a las instituciones y servicios educativos, y en la inclusión relacional, la que garantiza las condiciones de aprendizaje y convivencia.

Las investigaciones entregan recomendaciones para que no se repitan historias como la de Alejandra Bastidas, que llegó a Colombia en 2018. Para ella fue difícil encontrar un colegio en Medellín para cursar grado décimo. En los privados le pedían cédula de extranjería y hacer exámenes para certificar sus conocimientos. También le sugirieron entrar a noveno para nivelarse. Finalmente, un colegio público la admitió para el curso que le correspondía y le dio la posibilidad de presentar los exámenes más adelante, lo que le daría tiempo para ponerse al día con asignaturas como geografía o historia de Colombia.

No es un caso aislado. Asociaciones venezolanas como Colvenz y Funvenex han recibido consultas de migrantes que tienen problemas a la hora de matricular a sus hijos. Arles Pereda, presidente de Colvenz, que opera en Medellín, explica que hay familias que se encuentran con funcionarios o directivos escolares que no conocen la norma, y corren el riesgo de dejar a los niños sin estudiar. Maryuris Aguilar, que lidera Funvenez, cuenta que este año detectó en el municipio de Sabanalarga, en el caribeño departamento del Atlántico, que varios colegios no matriculaban a los niños si no estaban regularizados. “Es clave que el Estado capacite a funcionarios, directivos y docentes porque, muchas veces, son los primeros respondientes cuando un venezolano viene a preguntar algo”, afirma Aguilar.

Otro reto es buscar a los niños que no llegan al sistema, una proactividad que no siempre tiene el Estado: la investigación de la Universidad del Rosario advierte que hay poco seguimiento a los menores desescolarizados. Y cuando llegan, las investigadoras encontraron la ausencia de un plan claro para atender los déficits que tienen muchos de ellos, pese a que es usual porque su vida escolar ha sido interrumpida por la situación de Venezuela y los movimientos migratorios.

En unos pocos territorios son atendidos con programas de “modelo flexible” de educación, que suelen brindar organizaciones internacionales. “El problema es que dependen de recursos de cooperación para funcionar. Por eso su continuidad es incierta”, explica Nathalia Urbano, profesora de Sociología de la Universidad del Rosario. Su colega Claudia Díaz añade que hay un problema de financiación. “El Gobierno ha girado los recursos de canasta básica para atender a los niños matriculados, pero todo lo demás no está financiado. Es decir, no hay dinero para pagar más docentes o más infraestructura si se necesita”, comenta Díaz. Además, la integración curricular queda a la voluntad de los directivos o de los docentes. “El ministerio y las secretarías se amparan en la idea de autonomía curricular, por lo que el tema pedagógico tiene poca coordinación”, explica Díaz.

A esos problemas de tipo administrativo se suma uno más cultural: la xenofobia hace más difícil el duelo migratorio. Urbano, profesora del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad de Toronto, alerta de que en ocasiones viene incluso de los profesores. “Algunos colegios no consideran que haya xenofobia porque, a veces, viene de microagresiones o violencias que no son tan evidentes”, asegura. Y añade que hay una política más correctiva que preventiva ante la discriminación.

Alejandra Bastidas apenas experimentó problemas curriculares o de rezago, porque había tenido una buena formación en un colegio privado de Venezuela, pero sí chocó con la discriminación. Recuerda que en el colegio había más niños y niñas migrantes, que optaron por “mimetizarse”. “Cambiaban el acento, usaban palabras de acá, no hablaban de sus cosas ni de su familia allá”, relata. “Yo no es que haya sido fuerte, es que los acentos no se me dan”, dice y suelta una carcajada, “¿qué más podía hacer? Tenía que estudiar”.